AMS重要成果

发布时间:2025-05-18

访问量:1520次

来源:山东高等技术研究院

AMS重要成果

AMS基本粒子探测结果

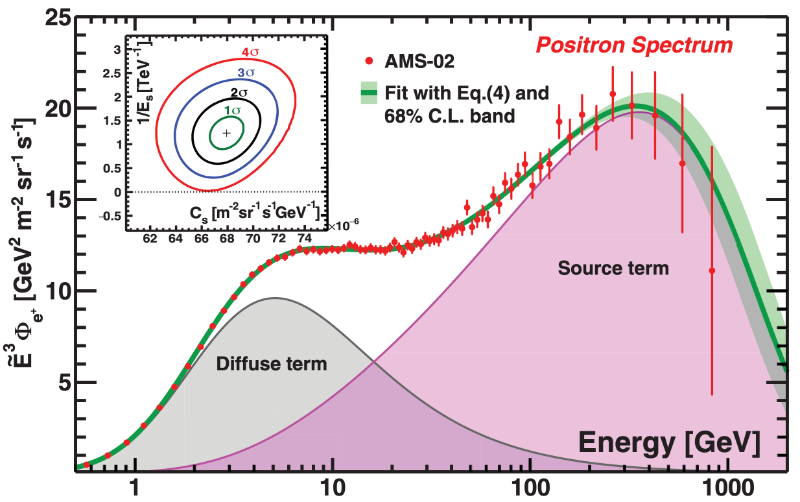

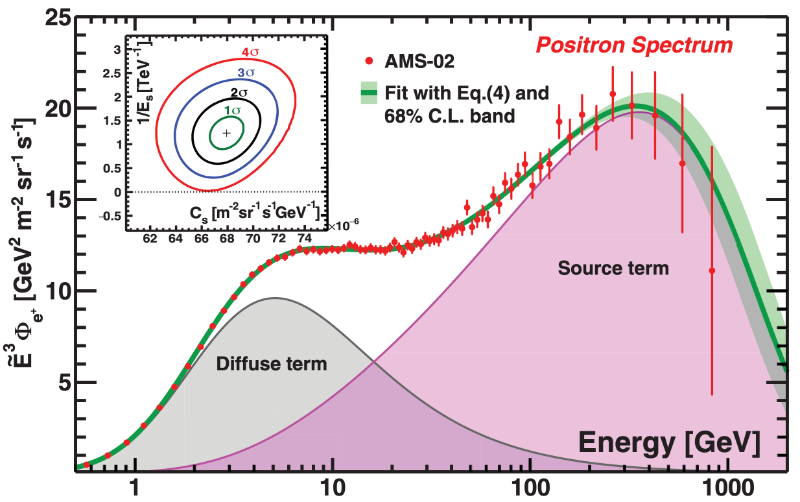

暗物质的本质尚未可知,探索宇宙线中的正电子信号是间接寻找暗物质的重要手段之一。基于最新在轨数据,AMS分别完成了对电子和正电子能谱的精确测量。测量结果发现宇宙线中的大部分高能量正电子来自于新的正电子源,且该正电子源存在高能截断。而对电子能谱的精确测量结果发现电子能谱可以用两个显著不同的幂律谱叠加来解释,与正电子不同,电子能谱不存在高能量截断。AMS同样对质子与反质子能谱进行了精确测量,并发现质子能谱幂指数在高能段随着刚度的增加而逐渐增加(即能谱变硬),偏离单一幂律谱,而反质子/质子流强比不随刚度的增加而变化,反质子、正电子和质子流强具有相同的能量依赖性,但电子则完全不同。这些观测结果均不符合传统宇宙线模型的预言,对宇宙线理论与模型提出了新的挑战。

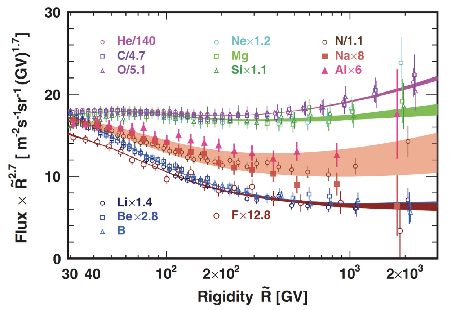

AMS原子核

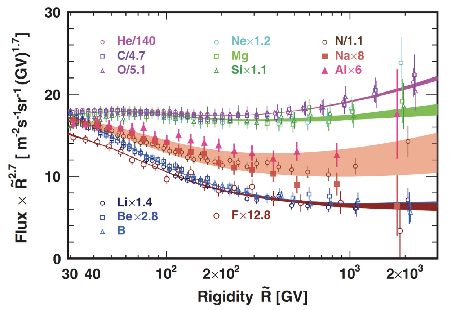

得益于在大气层外对宇宙线的直接探测以及AMS各子探测器优秀的电荷分辨能力,AMS目前完成了从质子(Z=1)到硅(Z=14)、硫(Z=16)以及铁(Z=26)等原子核能谱的精确测量。初级宇宙线主要由恒星核合成产生,经超新星爆发后注入银河系并在其中传播,AMS发现宇宙线中存在至少两组具有不同能谱特征的初级宇宙线,分别是质量较轻的氦、碳、氧以及质量较重的氖、镁、硅、硫。出乎意料的是,质量更重的铁元素反而与氦、碳、氧具有相同的能谱形状,属于同一组初级宇宙线。由初级宇宙线碎裂产生的次级宇宙线同样存在两组,揭示了不同电荷与质量的宇宙线具有截然不同的传播特性。此外,AMS发现宇宙线氮、钠、铝原子核能谱同时具有可观的初级与次级组分,属于第三类宇宙线,它们可以很好地由AMS初级宇宙线与次级宇宙线能谱的线性组合来表示,揭示了宇宙线原子核能谱间的关联性。

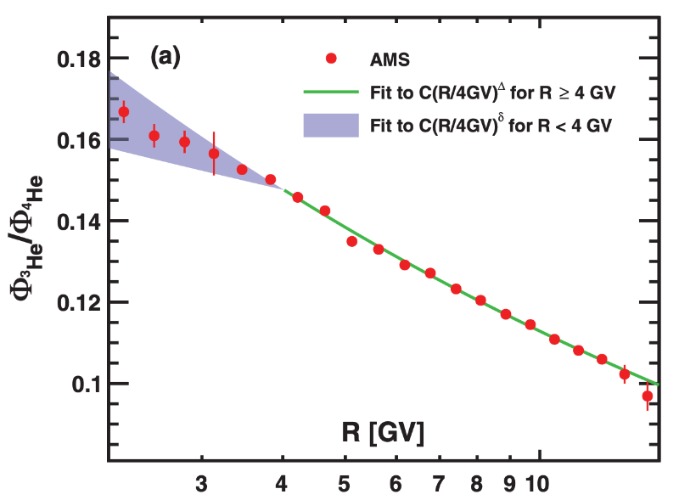

AMS同位素

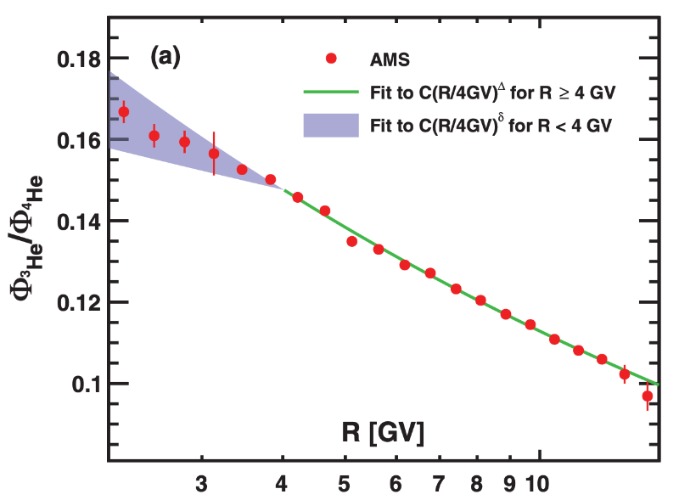

在完成电荷鉴别、区分原子核种类之后,结合飞行时间探测器与环成像切伦科夫探测器的速度测量,AMS可以进一步测量粒子的质量从而区分同位素组分。 由于氦的碰撞截面小于其他更重的原子核,在银河系内的传播距离更长,因此测量氦的同位素对于研究更广范围的宇宙线传播规律具有重要的实验意义。AMS首次测量了宇宙线氦原子核同位素组分随磁刚度的能谱特性,包括具有初级起源的4He 以及主要由 4He 在传播过程中碎裂产生的次级 3He 组分。结果发现, 3He - 4He 比在4 GV之上可以由单一幂律谱来描述,且不随太阳活动变化而变化。

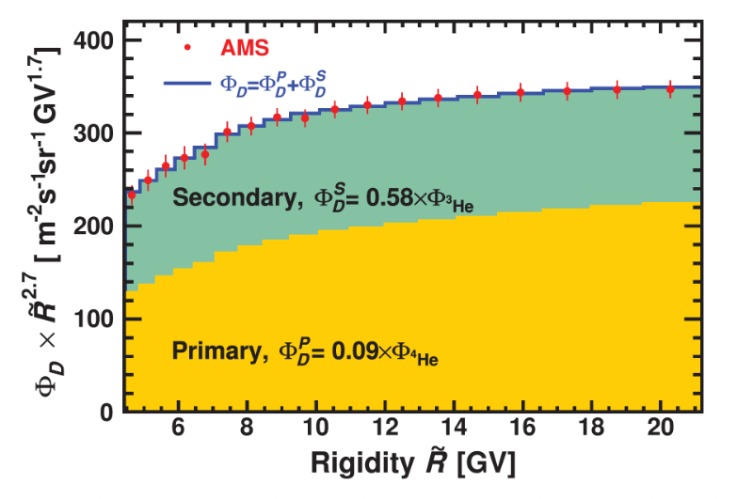

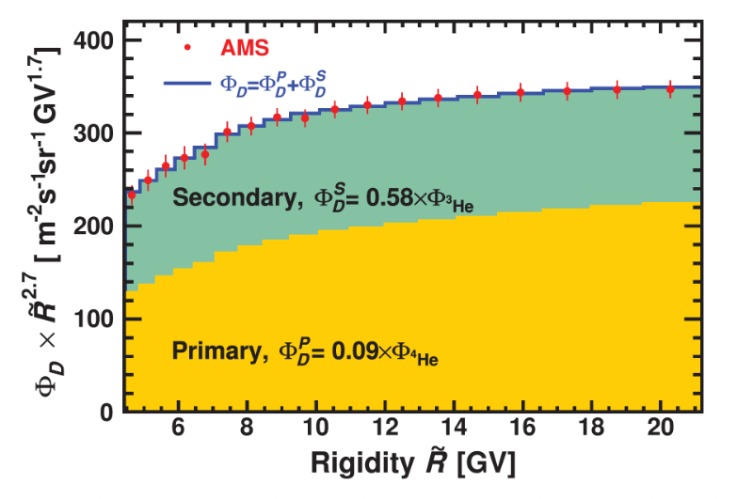

通常认为宇宙线中的氘属于次级宇宙线。AMS同样完成了宇宙线质子及其同位素氘能谱的精确测量,且发现宇宙线中的氘核组分显著高于现有理论模型的预言,超出部分与 4He 原子核具有相同的能谱形状,说明宇宙线中的氘核具有显著的初级组分,这对宇宙线起源理论提出了新的挑战。

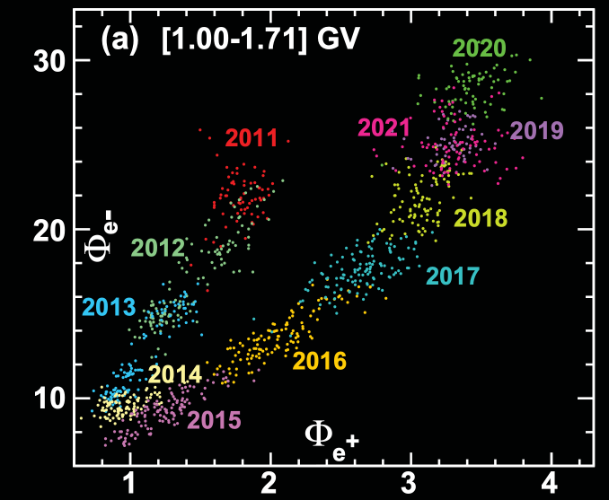

AMS时间依赖

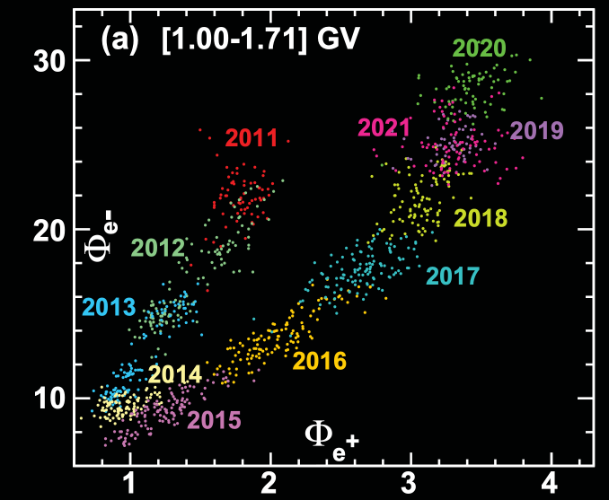

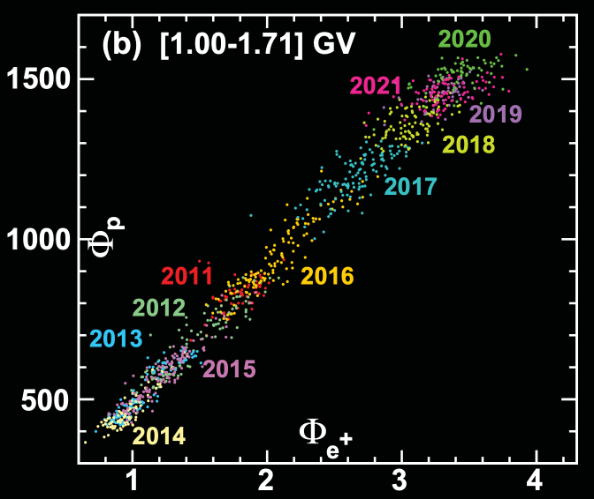

AMS自2011年升空以来,采集了超过一个完整太阳活动周期的宇宙线数据。通过对电子、正电子、质子、反质子等电荷绝对值相同,但电荷符号或质量不相同的基本粒子时间演化结构的精确测量,AMS发现了太阳调制的“时滞效应”,即:电荷相同但符号相反的电子与质子流强呈现出截然不同的时间演化特征,类似地,电荷相同但符号相反的正电子与电子也具有不同的时间演化特征,相比于同样带正电的质子,正电子时间演化结构与其相似但相对幅度更大,受到太阳调制影响更大。

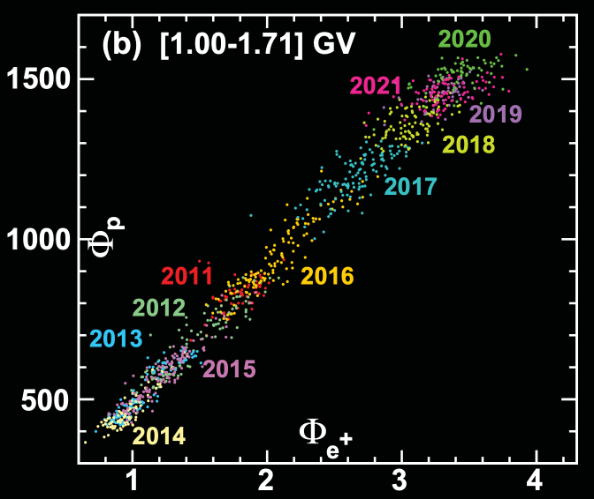

AMS同样完成了对于氦原子核时间演化结构的精确测量。出人意料的是,氦原子核流强与质子流强的长期调制效应存在显著差别,表现为质子/氦流强比与质子流强的“时滞效应”:在2014年(太阳极大年)之前和之后,同样的质子流强对应着两种不同的质子/氦流强比。这些结果对于深刻认识日球层内宇宙线传播过程具有重要意义。

暗物质的本质尚未可知,探索宇宙线中的正电子信号是间接寻找暗物质的重要手段之一。基于最新在轨数据,AMS分别完成了对电子和正电子能谱的精确测量。测量结果发现宇宙线中的大部分高能量正电子来自于新的正电子源,且该正电子源存在高能截断。而对电子能谱的精确测量结果发现电子能谱可以用两个显著不同的幂律谱叠加来解释,与正电子不同,电子能谱不存在高能量截断。AMS同样对质子与反质子能谱进行了精确测量,并发现质子能谱幂指数在高能段随着刚度的增加而逐渐增加(即能谱变硬),偏离单一幂律谱,而反质子/质子流强比不随刚度的增加而变化,反质子、正电子和质子流强具有相同的能量依赖性,但电子则完全不同。这些观测结果均不符合传统宇宙线模型的预言,对宇宙线理论与模型提出了新的挑战。

AMS原子核

得益于在大气层外对宇宙线的直接探测以及AMS各子探测器优秀的电荷分辨能力,AMS目前完成了从质子(Z=1)到硅(Z=14)、硫(Z=16)以及铁(Z=26)等原子核能谱的精确测量。初级宇宙线主要由恒星核合成产生,经超新星爆发后注入银河系并在其中传播,AMS发现宇宙线中存在至少两组具有不同能谱特征的初级宇宙线,分别是质量较轻的氦、碳、氧以及质量较重的氖、镁、硅、硫。出乎意料的是,质量更重的铁元素反而与氦、碳、氧具有相同的能谱形状,属于同一组初级宇宙线。由初级宇宙线碎裂产生的次级宇宙线同样存在两组,揭示了不同电荷与质量的宇宙线具有截然不同的传播特性。此外,AMS发现宇宙线氮、钠、铝原子核能谱同时具有可观的初级与次级组分,属于第三类宇宙线,它们可以很好地由AMS初级宇宙线与次级宇宙线能谱的线性组合来表示,揭示了宇宙线原子核能谱间的关联性。

AMS同位素

在完成电荷鉴别、区分原子核种类之后,结合飞行时间探测器与环成像切伦科夫探测器的速度测量,AMS可以进一步测量粒子的质量从而区分同位素组分。 由于氦的碰撞截面小于其他更重的原子核,在银河系内的传播距离更长,因此测量氦的同位素对于研究更广范围的宇宙线传播规律具有重要的实验意义。AMS首次测量了宇宙线氦原子核同位素组分随磁刚度的能谱特性,包括具有初级起源的4He 以及主要由 4He 在传播过程中碎裂产生的次级 3He 组分。结果发现, 3He - 4He 比在4 GV之上可以由单一幂律谱来描述,且不随太阳活动变化而变化。

通常认为宇宙线中的氘属于次级宇宙线。AMS同样完成了宇宙线质子及其同位素氘能谱的精确测量,且发现宇宙线中的氘核组分显著高于现有理论模型的预言,超出部分与 4He 原子核具有相同的能谱形状,说明宇宙线中的氘核具有显著的初级组分,这对宇宙线起源理论提出了新的挑战。

AMS时间依赖

AMS自2011年升空以来,采集了超过一个完整太阳活动周期的宇宙线数据。通过对电子、正电子、质子、反质子等电荷绝对值相同,但电荷符号或质量不相同的基本粒子时间演化结构的精确测量,AMS发现了太阳调制的“时滞效应”,即:电荷相同但符号相反的电子与质子流强呈现出截然不同的时间演化特征,类似地,电荷相同但符号相反的正电子与电子也具有不同的时间演化特征,相比于同样带正电的质子,正电子时间演化结构与其相似但相对幅度更大,受到太阳调制影响更大。

AMS同样完成了对于氦原子核时间演化结构的精确测量。出人意料的是,氦原子核流强与质子流强的长期调制效应存在显著差别,表现为质子/氦流强比与质子流强的“时滞效应”:在2014年(太阳极大年)之前和之后,同样的质子流强对应着两种不同的质子/氦流强比。这些结果对于深刻认识日球层内宇宙线传播过程具有重要意义。